伝統料理

郷土料理

臼杵市には江戸時代から続く郷土料理が多く残っています。

江戸時代後期に全国的に起きた「天保の大飢饉」では、全国の多くの諸藩で財政再建に向けた改革を行うも、失敗に終わったところが多いと言われています。そのような状況下で、臼杵藩も独自に倹約令「天保の改革」を発令し、人々は質素倹約の生活を迫られていましたが、臼杵人の様々な努力の末に本改革は成功を収めたとされています。

この成功の糧の一つとなったのが、臼杵人気質と言われる「質素倹約の精神」だが、その精神のもと生まれた郷土料理があります。

代表的な郷土料理

黄飯(おうはん)

くちなしの実を水に浸し、その黄色に染まった水で炊いたご飯。「かやく」と呼ばれる白身魚や野菜、豆腐などを煮こんだ「けんちん汁」のようなものと一対で食べられます。

黄色く炊いたご飯は、戦国時代に到来した南蛮文化の名残を留めた欧州由来のパエリアを模したとも言われています。

臼杵市内の家庭の庭先にはクチナシの木が植えられているところも多く、かつては祝い事の際や年末になると、そのクチナシを使い、黄飯を作っていました。現在は、学校給食や市内飲食店で提供され、老若男女から愛される郷土料理です。

きらすまめし

残り物の刺身や魚をおろしたあとの中落ちを、豆腐の製造過程で出るおからをまぶしてかさ増しをした倹約料理です。

臼杵地方の方言で「おから」を「きらす」、「まぶす」を「まめす」ということから、「きらすまめし」という名がつけられたと言われています。

当時から家庭料理として親しまれており、現在では飲食店やスーパーの総菜コーナーでも常に見かけるほど根強い郷土料理となっています。

茶台寿司

フジの花が咲き筍が出回る頃に、市内の各家庭の食卓を彩ったといわれる、伝統的なもてなし料理。身近で手に入る素材を使ったネタをシャリの上下につけているのが特徴。

決して高級ではない野菜などの素材を使用しながら、豪華に見せる工夫をしている、質素倹約な臼杵人気質が見受けられる郷土料理と言えます。

お殿様が使う上等な茶托に見立てて『茶台寿司』と呼ばれるようになったという説が一般的であり、現在でも市内飲食店で楽しむことができます。

本膳料理

日本料理の原型である「本膳料理」を実際に味わうことができるのは、国内に3か所しか現存しないと言われています。中でも臼杵市に残る本膳料理は、かつて藩主が祝い事や仏事の際などに客人等にもてなしていたとされる武家本膳であることから、「本膳料理」のプロトタイプと言えます。

臼杵市で受け継がれる本膳料理

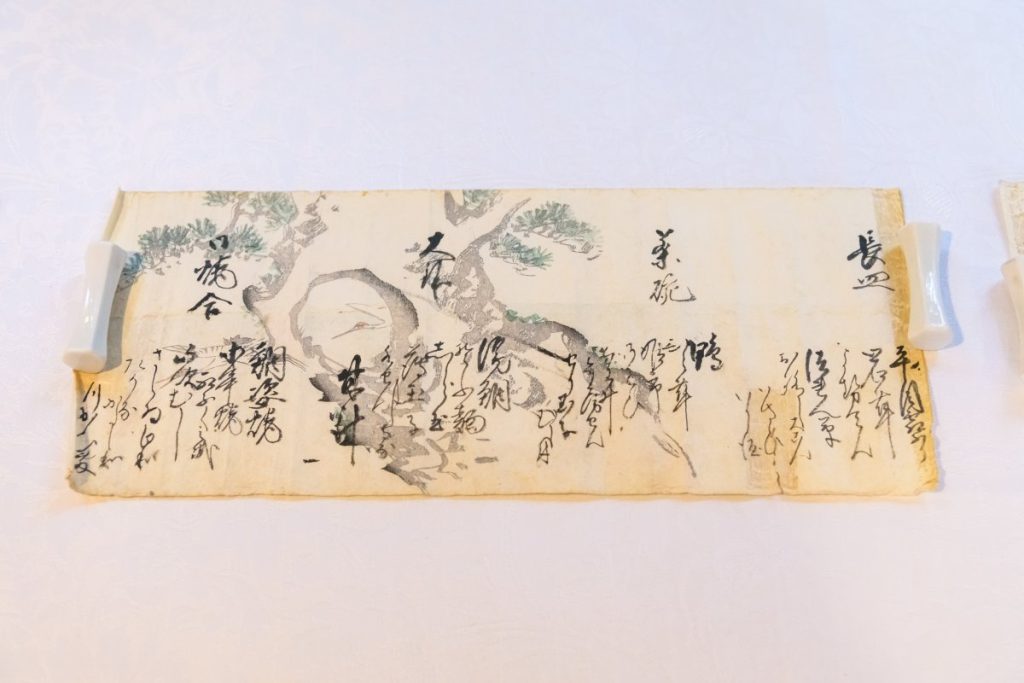

臼杵市で本膳料理を味わえるのは、1878年創業の「料亭 喜楽庵」。店舗には当時の献立等が多く残り、本膳料理を提供し続けています。

また、先代から受け継がれてきた伝統を守り続け、時代の変化に合わせて料理内容を簡略化した略式版のものも作り、本膳料理の認知を更に向上させる取組も行いながら、次代への伝承も行っています。

本膳料理の伝来と伝承

喜楽庵に伝わる本膳料理は、美濃国郡上八幡より豊後国臼杵へと移封した稲葉家(臼杵藩)のものです。

江戸期に臼杵藩が江戸から本膳料理の要素を持ち帰ったのが始まりと言われてます。その後、臼杵藩の料理番のもとで修業していた喜楽庵の二代目が、この料理法を習得・伝承することを許され、自店舗でも提供を始めました。

現在は、喜楽庵 会長(4代目)が中心となり調理していますが、本膳料理を後世へ残すために代表(5代目)へ指導等を行いながら受け継いでいます。

かつては市民が結婚式や法事などでよく食していましたが、時の流れとともにその機会も減少したことを受け、近年では民間と市が協働で本食文化の継承を目的とした取組も行っています。

伝統料理に関するパンフレット

食文化創造都市・臼杵ストーリーブック~掬ぶ~(伝統料理編)

表紙.jpg)

臼杵市に残る伝統料理(郷土料理・本膳料理)を紹介しています。

- 質素倹約から生まれた郷土料理

- お店で臼杵の郷土料理を食べる

- 郷土料理レシピ(きらすまめし、黄飯・かやく)

- 臼杵に息づく本膳料理(歴史、料理内容、作法、提供店の想い)